捕捉深海那一缕亮光——读托马斯的诗想到的

张赤军

朗读者:梁怡青

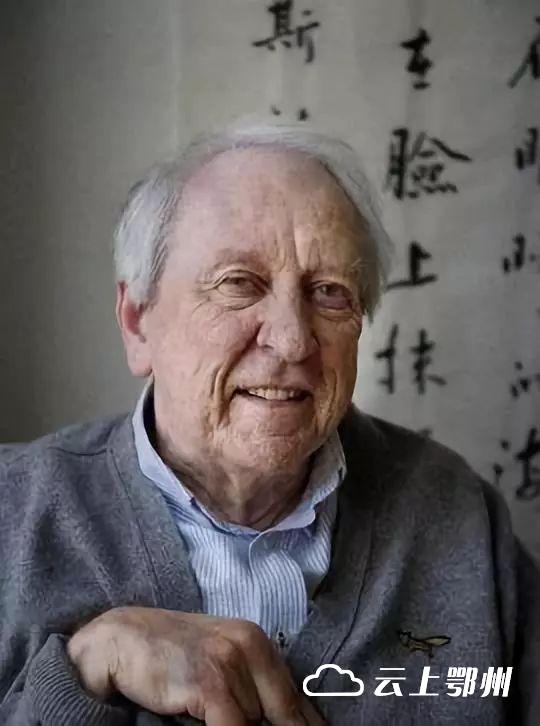

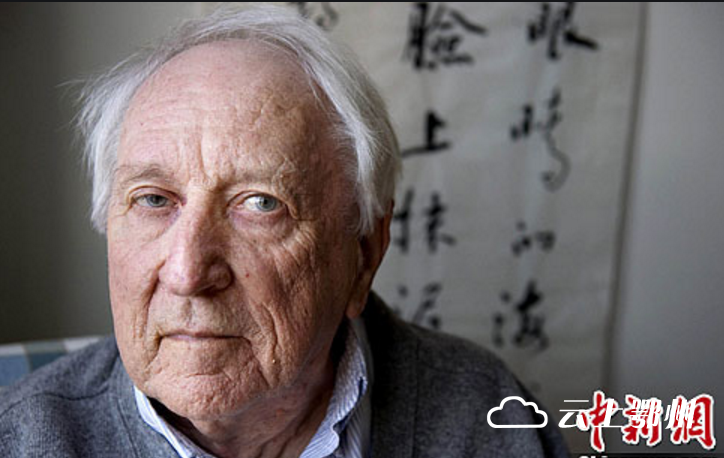

托马斯·特兰斯特罗默(Tomas Transtroemer,1931年4月15日—2015年3月26日)是瑞典最优秀的诗人之一,也是一个心理学家和翻译家。他著有诗集十余卷,并曾被翻译成三十多国的文字,特别是荷兰语、英语和匈牙利语。特兰斯特罗默于1954年出版了他的第一本诗集《诗十七首》,在瑞典诗坛引起轰动,成为20世纪五十年代瑞典诗坛上的一大亮点。成名以后陆续出版了多部诗集获得了多项国际及瑞典国内的文学类奖项,颇有国际影响。特兰斯特罗默曾多次被提名为诺贝尔文学奖的候选人,2011年终于获奖,理由是“因为通过他那简练、半透明的意象,让我们对现实世界有崭新的体验”。

托马斯先生不愧为是世界诗坛的佼佼者,诺贝尔奖授予他是实至名归。读他的诗歌,发现翻译方面还是很欠缺的,不是做诗的人去翻译,有很多很美的东西却被那个形式弄得很糟糕。诗除了内容以外,形式也是非常重要的。诺贝尔奖颁给他,给他的一个最高评价之一是“简练”,简练是他的特色。但是,这些翻译出来的作品却不是那么简练了。仅从内容来看,他这个人很有思想深度。他的诗歌如果用他的母语来表达,应该是非常精彩的,因为每个民族有每个民族的语言,有他自己属于本民族的内涵。

有一个需要颠覆的观点是,写诗不仅仅是年轻人的事情。可能年轻人在创作冲动上强于中年人或者年纪偏大一点的老年人,但是,写诗不仅仅是年轻人的事情。托马斯都写到八十多岁了,仍然思想敏锐。真正写诗要写出一定的水平和档次来,还是需要一定的阅历,需要一定的思想深度的,这也是一个值得思考的问题。

中国有一个传统的说法,就是——诗言志,这需要扩展一下:诗不仅仅言“志”,还言“情”、言“理”、言“趣”。人有七情六欲,诗是他七情六欲的表达。诗的主要特点是凝练,就像铁不是钢,钢就是钢。诗跟其他的作品,比如小说、散文、小品都不一样,别看有时候仅仅写出了一二十个字来,其实那是不得了的,那是诗人的脑袋瓜子里的CPU不知道转了多少遍才转出来的。找最贴切的词,就跟在茫茫人海之中寻找自己的恋人一样,不知道有多么难,诗人的痛苦也在于此。他不是找不到词,他是要找到最贴切的词,找最合适的人与你为伴,用最贴切的词融进语句,这样才能更好地表达诗人所发现的意境。否则就不配,词配不上的话就出现“破”的问题。一首诗拿出来,内行人如果看到里面出现一两个破坏意境的字,这诗整个就“破”掉了,这跟“一颗老鼠屎坏了一锅汤”是一样道理。要熬成一锅汤来,只能给这个汤增色,放好的、自然的佐料进去其汤才会鲜美。

诗的节奏一定是我们的心跳。在自己的语言约束不住自己的手的时候才能写,也只有在那时候写出来的东西有最自然的鼓点,才是心跳。灵感是思想深海里发出的那一点点亮光,不是什么时候都有的,它是你长期的潜意识里的思考,长期的有意识的思考和无意识的思考所形成的感觉。这种感觉在朦胧的时候捕捉不到,它只会在很短暂的时间里突然冒出来,这时候你就不要放过,要及时地捕捉住,要迅速地、很自然地组织自己的语言。

关于语言,谈谈词不达意的问题。很多写者常常感觉想得好好的,怎么写出来就变了,变成另外一种形式了,这就是词不达意。我们需要提高自己的表达技巧,表达技巧的高低,就像工匠、艺匠和大师的关系。工匠,就是做水泥活的师傅,他一块砖一块砖地往上码,房子就基本上靠他们把结构建起来;艺匠就不一样了,他可以做出一点花来,让人看上去赏心悦目;至于大师,就更不一样了,大师可以把建筑上升到哲学的层面。同样,一个好的作品,如果没有思想,没有人文关怀,没有对其他人灵魂的触动,没有对其他人思想的启迪和启发,那这个作品就是一般化,不能叫做成功。为什么人们看到好的东西后会产生同感呢?会产生震颤呢?因为这些东西我们平时也思考过,但是没有再向前走几步。托马斯的很多作品就是往思想深处多走了几步,因为多走了几步,分量就很重了,含金量就很高了。这也是我们努力的方向。托马斯一生也就两百多首作品,不像现在有些写者,总是勉强自己去写,每天写很多字,没有约束,他不写就仿佛觉得有一种负罪感。不要为写而写,一定要累积到自己想写的时候再写。为写而写出来的东西,一定是空泛的。创作是一阵一阵的,人不是每天都能来情绪的,这需要一个积累的过程,需要一段沉静的时间。看起来只是几分钟或者十几分钟完成的作品,其中思考的时间不会短。创作,要让思考的时间尽量长一点,让思想上升到哲理性的层面的时候,再提笔来写。

东西方是可以融合的。托马斯把所有的物象都变成他的意象,这实际上是我们中国人早就领悟到的一个道教传统,应用到文学领域里来,就是“天人合一”,就是“小我”与“大我”的关系。诗人是狂妄的,狂妄的时候就是把“小我”进行了膨胀,当我们把自己跟整个宇宙感觉都是融为一体的时候,那就是“大我”,那时候的感觉是很奇妙的,就可以催生出我们很多潜在的意识。诗是非常意识化的东西,把我们所看到的很多东西变成我们的意识,并表达出来,就是“天人合一”。

自1984年创刊以来,《西山》作为《鄂州日报》文艺副刊,见证着这座城市的改革发展,守望着一方水土的气质凝练,伴随了一批又一批人成长,走出了一代又一代文学生力军。

融媒时代,西山副刊牵手“云上鄂州”客户端,借助新媒体,我们多了更活泼的面孔、更动听的声音,但不变的是“有趣的灵魂”。我们渴望以多元的形式与您常常相伴,努力将《西山》办成天南地北鄂州人“文化情怀的容身之所,文学梦想的安放之处,文艺情思的交流之园”。

《西山》不厚名家、不薄新人,珍视您的每一篇来稿,欢迎海内外新老朋友共抒鄂州情缘。

请下载“云上鄂州”关注征稿、用稿动态。

投稿邮箱:ezrbxsfk@163.com