近日,随着鄂州市第一届城乡社区治理创新项目大赛暨第四届社区公益创投大赛圆满落幕,西山街道狂揽九大奖项,以优异的成绩驰骋赛场,整体水平提升之飞跃不仅体现出我街以“时不我待、率先发展”的气魄全力推进城乡社区治理工作,也充分反映出西山街道社会(共享)工作站在社区治理工作领域上的“下真功、动真劲”, 坚持“三站”融合的发展路径,锻造了一把解决社区问题、推进社区治理的“金钥匙”。

一、给力社工——社工队伍加油站

每周一场纯干货沙龙,团队赋能。以社会(共享)工作站为平台,每周开展一场团队沙龙活动,聚焦工作汇报、经验分享、成果展示三个场景,助力本土社工建构结构化思维,全过程赋能场景化表达。截至12月,社会(共享)工作站共组织本土社工队伍开展社工沙龙33期,累计增能社区工作者950余人次。

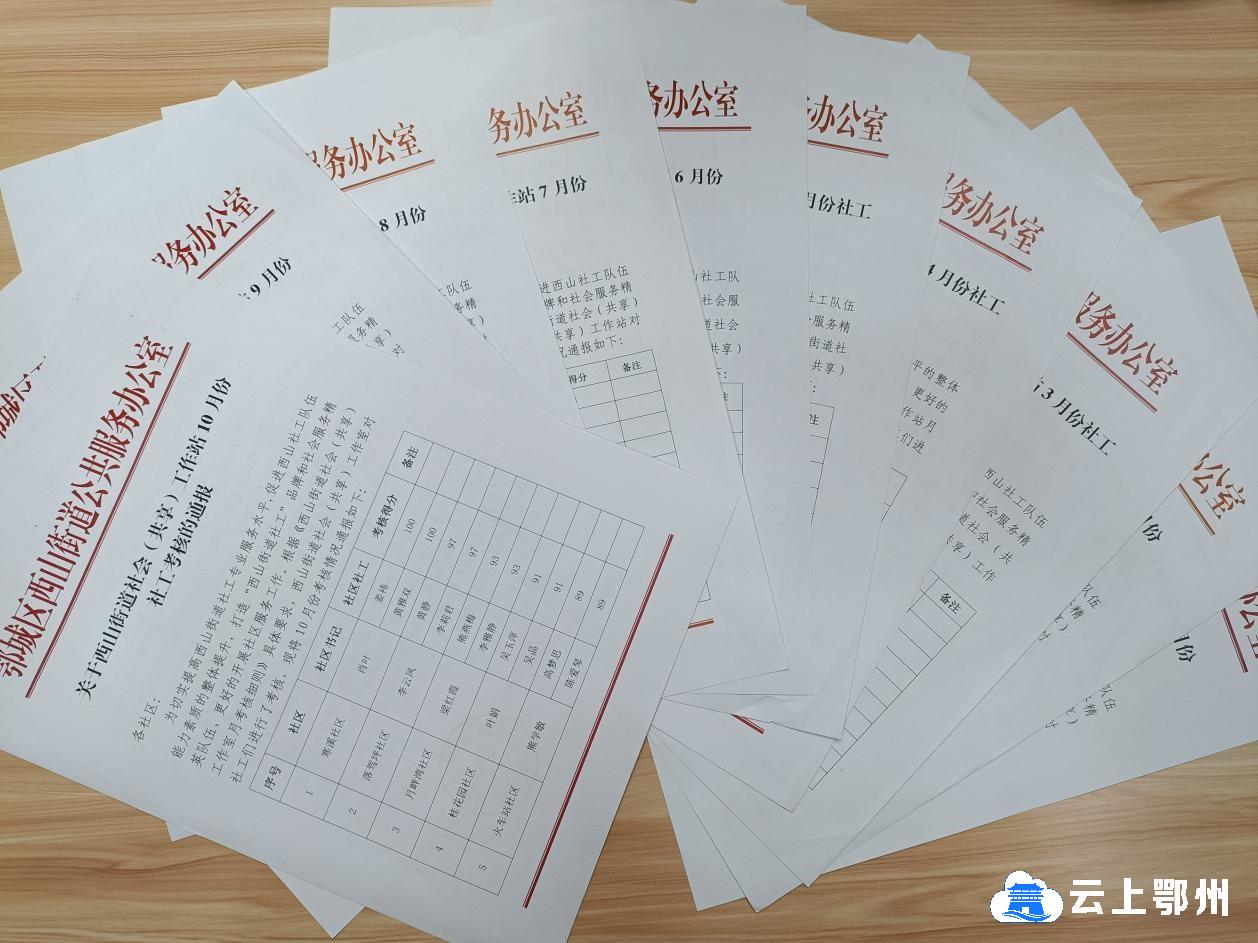

每月一场超硬核考核,定向纠偏。通过每月对各社区社会(共享)工作室关于“共享+众筹”社会治理与服务创新工作开展情况进行考核,协同社工找到发展“病灶”,动用专业技术开出“药方”,实现对社工室行动实施全周期辅导。

二、助力社团——社会组织孵化站

社区社会组织从“产能不足”到喷涌蓬勃,西山街道社会(共享)工作站只用了一招——社会组织备案。社会组织备案不稀奇,关键是怎样才能真正发挥出备案组织的潜能,不让备案材料沦为应付检查的故纸堆?西山社工站有经验。

一是“实”。社工站以社工沙龙为手段,明确不同责任主体的定位,先是组织社区社工室摸清辖区资源底数,将目标层层分解,再引导社区建立合理化目标,并定期通报行动进展,随时进行沟通与辅导,及时清理“僵尸”型社会组织,将备案的每一个环节都落到实处。截至目前,共有63个社区社会组织上交备案申请表。

二是“赋”。厘清全街社会组织基本情况后,组织开展街道首届社会组织备案评审会,鼓励周启云、廖军成、王勇、张春香等一批优秀社团骨干从幕后走到台前,自己诉说团队好故事。在准备过程中联合各社工室,多次组织社团骨干进行汇报演练,增能社团骨干,磨练实战技能。

三是“激”。通过社会组织备案评审会,评选出十佳社区社会组织10个、优秀社区社会组织10个、公益达人5名,为34个社区社会组织颁发备案证书。通过以上一系列行动,使社会组织从八仙过海的经验化游击队转向了系统集成化的专业化正规军。

三、活力社区——服务项目策划站

西山街道高度重视公益创投相关工作,积极探索全龄居民参与、全属部门参与、全域行业参与、全类资源互补的体制机制。然而在项目实施过程中,执行方往往会陷入一场又一场的活动中,将其作为“独立性”的存在,没有看到活动之间的关联,把活动等同于项目,没有发挥1+1大于2的效果。

对此,社工站依据落地社区属性(城市社区8个,农村社区5个,股经社2个),综合各项目村居情况,将督导策略分为线上跟进、实地督导和专项指导三部分。每月通过报送社团动态、媒体报道情况等实时掌握项目情况;按照社工沙龙分享汇报情况,不定期下社区跟进项目实施情况,并实地督导形成记录;就项目开展的共性问题和不同类型项目的问题,开展项目策划筹备会、专题督导会,进行专项指导;同时以华中师范大学城市建设研究中心陈伟东教授的专业力量为支撑,协助社区总结提炼闭环工作法,共计产出10份闭环机制,56张成果清单,帮助各村社策划出更加“接地气”、“有人气”、可持续的服务项目。一年时间,各社区公益行动从单打独斗的麻雀战,转向经验沉淀复用的阵地战,实现了公益项目回环往复、活力再生。

西山街道社工站自成立以来,坚持以公益为导向,以共享为目的,以众筹为手段,以政府公共资源撬动社会民间资源为路径,通过给力社工、助力社团、活力社区,聚焦社区治理热点、难点、痛点问题,大力发展在城乡社区开展便民服务、邻里互助、居民融入等公益活动的社区社会组织和其他社会组织,形成了政府“搭台”、居民“唱戏”、社会组织“给力”的良好局面。

融媒体记者:戴勋

通讯员:税琴丽