陈林林

这把口琴是父亲1966年买给我的,我是兄妹四个中最先拿到口琴的,至今已55年了。现在偶尔也会吹一吹,多数时候它更像一件珍藏品,我只要看见它,就能想起过去的很多事。

1954年我出生时,父母在一家电厂工作。1966年文革开始后,父亲受到了冲击,我没法上学,两个弟弟、一个妹妹也受到了影响。父亲怕我们在外面惹事,被人欺负,我是老大,那年他先给我买了一把口琴,后来陆陆续续给弟弟和妹妹每人买了一把。我的口琴花了三块两毛五分钱,在当时已经是很贵的东西了。

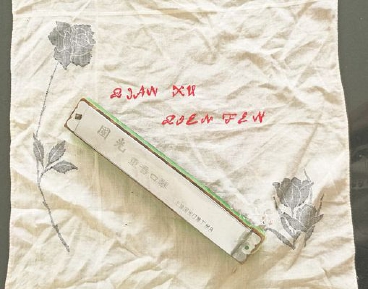

我把它当成宝贝,专门买了一块雪白的印花手绢来包它,还从美术书上找了一些艺术字体,在手绢上拼出“谦虚勤奋”的拼音,并用红线绣了出来。可惜的是,当年一不小心把“勤”的拼音绣错了,多了一个“E”。

父亲会拉小提琴等乐器,也教过我吹口琴,但很多时候都是靠自己摸索着学。我不能上学,有段时间很郁闷,吹口琴能让心情舒畅很多。

父亲是从战争年代走过来的人,经历过生死考验,当时虽然受到冲击,却仍很乐观。那时,他常跟我们说要相信党,不要对生活失去信心。

为了改变沉闷的气氛,有时还在家里搞合奏,他拉小提琴,我们四个人吹口琴,演奏《黄水谣》《黄河颂》等曲子。现在想起来,当时家以外是那样的环境,父亲其实是想用这种乐观处世的方式保护我们,并把他乐观的精神传递给我们。

1980年,我结婚并在次年生下女儿筠筠。那时也不懂什么是胎教,怀着她的时候就喜欢吹口琴,她出生后也吹。筠筠上小学后,晚上要做作业,有一次,她说的话把我逗乐了,她说:“妈妈,我喜欢停电,因为停电了没法做作业,你会吹口琴,爸爸还会给我讲故事。”

2005年筠筠结婚,先后有了两个宝宝,我去帮着看小孩的时候,也喜欢给她们吹口琴。每当吹起口琴,宝宝会高兴得手舞足蹈,我也乐得心花怒放。

如今,口琴掉了一个螺丝,里面的铜片坏了不少,手绢也泛黄了。不过在我眼里,它还像刚拿到手时那样,光亮如新,闪耀着父亲乐观精神的光辉。他用这种乐观精神感染了我,我又教给了自己的孩子,一代一代传承下去……