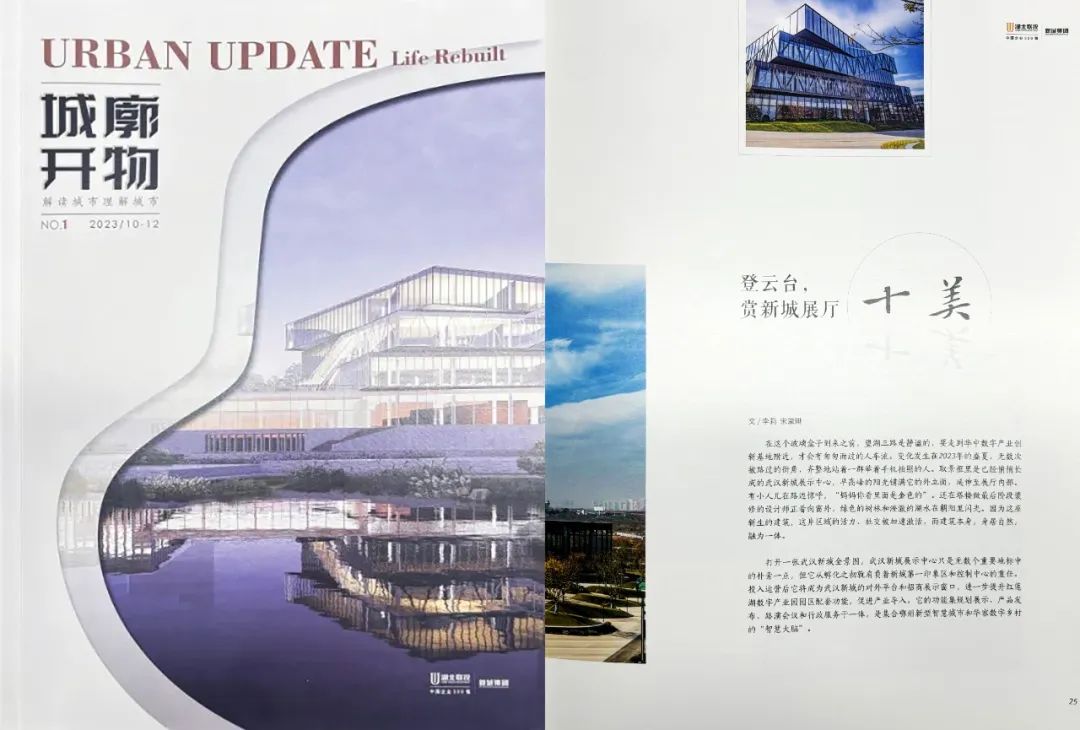

在这个玻璃盒子到来之前,望湖三路是静谧的,要走到华中数字产业创新基地附近,才会有匆匆而过的人车流。变化发生在2023年的盛夏,无数次被路过的街角,齐整地站着一群举着手机拍照的人。取景框里是已经悄悄长成的武汉新城展示中心,早高峰的阳光铺满它的外立面,延伸至展厅内部。有小人儿在路边惊呼,“妈妈你看里面是金色的”。还在塔楼做最后阶段装修的设计师正看向窗外,绿色的树林和澄澈的湖水在朝阳里闪光。因为这座新生的建筑,这片区域的活力、社交被加速激活,而建筑本身,身居自然,融为一体。

打开一张武汉新城全景图,武汉新城展示中心只是无数个重要地标中的朴素一点,但它从孵化之初就肩负着新城第一印象区和控制中心的重任。投入运营后它将成为武汉新城的对外平台和招商展示窗口,进一步提升红莲湖数字产业园园区配套功能,促进产业导入。它的功能集规划展示、产品发布、路演会议和行政服务于一体,是集合鄂州新型智慧城市和华容数字乡村的“智慧大脑”。

鸟次兮屋上, 水周兮堂下

倘若不考虑建筑材料的当代性,单看造型,武汉新城展示中心像极了楚国的高台。在楚人的世界,临水筑高台,与天对话的恢弘志气,似乎在这里实现了。古人追寻贴近自然的审美,推及至《营造法式》,建筑的空间尺度要具备序列性与层次性。

主编“中国建筑文化研究文库”的高介华在他早年的著作《楚国的城市与建筑》中提到荆楚建筑有“十美”:线型之美、和谐之美、因借之美、空灵之美、朦胧之美、超拔之美、绝艳之美、神秘之美、恢弘之美、运动之美。穿越千年,如何在引入传统元素的同时,让建筑的设计叙事具有当代理念?

武汉新城展示中心的定位,决定了它的形态上既要表达出智能时代的信息感,又要让生活在武汉新城的居民有对自然的认同感。而鄂州与楚境的亘古联系更加赋予了这个项目更高的寓意。

登云台,取登云之意,留筑台之形。云:展现科技,亲近自然之意;台:融入文化,力展八方之势。立于云水慢境之上,系于智能云谷之间,登筑台眺望云巅,承世纪发展未来。

“云”已成为智能时代的代名词,所有的信息、存储、计算及智能服务都如云一样悬浮在我们的头上,看不见摸不着却又极其真实,并广泛分布在我们生活周围。“云”也是城市居民向往自然、亲近自然的意向,与周边景观融合,打造云水慢境,创建生息融城的空间氛围是城市建设发展的目标之一,维护生态环境,构建蓝绿交织的生态基底是新时代城市发展的原则。“积土四方而高曰台”,荆楚多筑台,巍然峻高、傲岸挺拔的建筑体现了荆楚文化中强烈向上的生命活力,是古人与天对话,企望“致中和”之台,亦体现古人“天人合一”的建筑观。

蒙太奇的梦, 在空中展开

将武汉新城展示中心唤作“登云台”,每一处都找到了落地的细节。

登云台选择空间利用率较高的矩形轮廓,布置在场地中部。体型沿景观面铺展开,最大化利用中央绿轴景观资源。利用场地高差,设置南北不同标高的建筑入口。北侧留出较大入口广场,保证人流疏散。南侧设置下沉广场,与中央绿轴联通,将绿轴中的人流直接引入到建筑之中。东西两侧通过台阶及坡道将平台连接在一起,形成联通环道。

建筑两端拔高,形成一高一矮两处高起的体块,达到形体平衡。高矮体块分别形成多层塔楼及大跨度空间,满足展览办公等功能需求。多层塔楼层叠旋转后,加入外部楼梯形成连续的游览路径,沿着楼梯攀升的过程,玻璃幕墙化身为大自然的取景框。绿地、湖水、步道、飞鸟,蒙太奇的梦,在空中展开。

建筑材料主要使用玻璃幕墙及玻璃与金属网复合的双层幕墙。不同的材质对建筑体块进行包裹,通过控制金属网的疏密,形成不同透明度体块堆叠旋转的效果。各层体块之间由斜向楼梯连接,楼梯将V字形支撑构件结构外露,作为造型元素,串联上下。

由于高差缘故,南侧露出部分地下室立面。地下室部分作为建筑基座,与周边平台台阶合为一体,采用混凝土等实体材质,与基座之上的玻璃体块的空灵感形成对比。

项目毗邻红莲湖数字产业园中央绿轴,未来规划周边树木繁茂,景观水景自然灵动。在如此自然环境丰富的环境之中,以单纯的形式语言塑造出简洁明快的建筑形象,同时经由建筑体块的转动,增加活泼与动感。

为了充分利用周边的景观资源,建筑表皮采用单纯、干净及通透的材料,方便人们登高眺望中央绿轴。同时,立面反射周边的景观与天空,也使得建筑与周边景观更好地融为一体。

步行至建筑北侧前广场,地铺选取了建筑首层及旋转后的建筑顶层轮廓作为铺地纹理方向,由间隔宽窄变化的折线人行步道,构成景观框架。结合场地南北高差,设计联通南北侧场地的坡道及台阶,坡道与台阶之间由绿带分隔,绿带布置延续建筑扭转的形态,以建筑轮廓出发,慢慢旋转最终与周边景观道路融合。

建筑南侧与中心绿轴连接区域设计台阶状绿地,延续折线形式,折线尺度由大到小,逐渐碎化,最终融于绿轴整体景观环境之中。

置身此处,才能体会到自然与科技共存的魅力。

来源:联投新城集团